-

お電話でのお問い合わせ03-6869-1170

- お問合せ

お電話でのお問い合わせ03-6869-1170

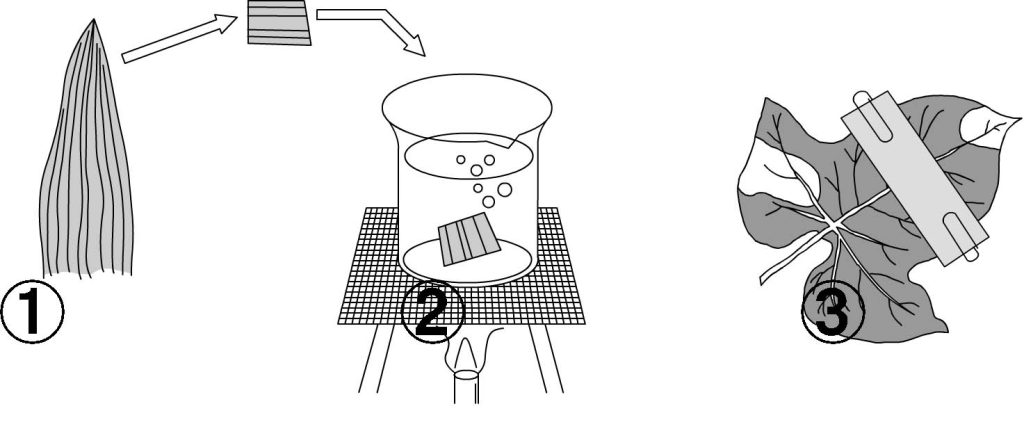

今回は理科についてです。特に光合成に関する問題は、今後たびたび出題される問題の基礎となるものです。高学年のみなさんは、問題に挑戦しながらうろ覚えの部分を認識できるようにサポートしてください。小4のみなさんには来年の今ごろ、勉強が楽しくなるよう内容をチェックし、先行体験につなげてあげてほしいと思います。

今回掲載のおばけさんからの問題への解答は、次回号に掲載します。また、前回の問題の解答は目次の欄の「その2おばけさんからの問題解答」を参照してください。

カリテやマンスリー、週テストでは、実験の手順などが知識として身についているかを確かめる問題が出題されますね。それとは別に「組分けテスト」「志望校判定SO」「実力判定テスト」「志望校選定テスト」「志望校判定テスト」「合格判定テスト」「公開組分けテスト」「合不合判定テスト」などの

実力試験で問われる内容も、理解を深めるためにチェックしておきましょう。

まずは記述問題や応用問題でよく出る問題を取り上げます。

このような実験の場合、実験前日に葉を1枚切り取って、用意するという実験があります。どうして前日に用意する必要があるのかな。