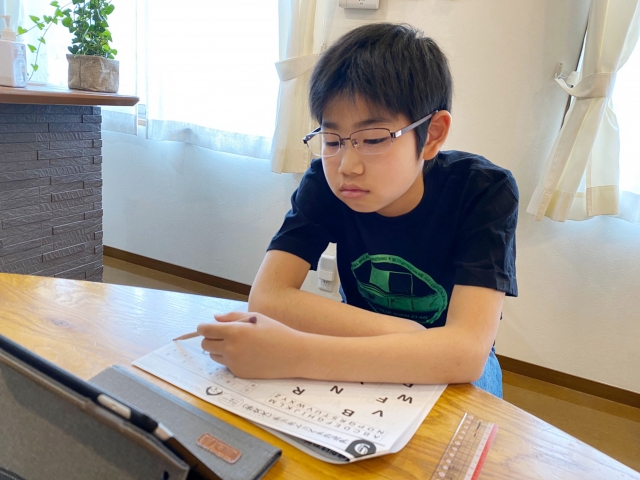

できる限り「遊び感覚(楽しい)」を大切に

体験や遊びは「学び」の箱の体積を大きくしてくれるからです

(成長した教え子たちを見ていると)「得意なもの」や「好きなもの」が、彼らの道しるべになっていることが多いと感じます。できる範囲で「遊び(楽しいこと)」や「体験」から学び、そこから「好きなもの」を発見していくことが大切だと考えています。

(先行)体験を大切に

子どものやる気は過去の体験に紐づいているからです

「学び」はその子の選択肢を多くしてくれます。ですから親はわが子には「勉強をしてほしい」と願うのですが、「勉強」は子ども自身がやる気にならないと、迂回が続いてしまいなかなか目的地に到達できないところがあります。

子どもの「やる気」を引き出すことがもっとも良質な学びを生み、同時に最短コースですよね。

そのやる気を引き出すには、「体験」が必要です。体験の少ないものには、イメージがつかみにくいので「わからないなぁ」「面倒だ」になり、「もうできない」「苦手だから」と諦めてしまうことがあります。子どもの「やる気」は過去の体験に紐づいているので、「遊び感覚(楽しさ)」を感じながら吸収できる学びの工夫を提案していきたいと思っています。

「わかったかも」でやる気アップ

子どもは、そんな気持ちがあれば、どんなに難しいことでも、大きなエネルギーを発揮することができるのです

お子さんが今より幼いころ、親の手を遮って何かを自分でやろうとされる姿をご覧になったことがあると思います。子どもというのは、年齢にかかわらず「できる」「できるかも」と思ったことは、「遊び」であれ「勉強」であれ、どんどんと挑んでいく力を持っています。

小さな「自信の芽」とでも呼ぶ、この前向きな気持ちを育てること、また萎えさせないことが大人に求められることだと考えています。

「できないところ」を大切に

中学受験では特に、弱点補強が大切です

「勉強は大切なものだ」とわかっているのですが、中学受験ではコツコツとした暗記や、「できないところ」の直しや反復練習に粘り強く取り組む姿勢が求められます。

暗記も面倒だという子も多いですが、それ以上に「まちがえたところ」「わからなかったところ」の直しを嫌がる子は多いですね。

大人でもできないところを指摘されたり、できるように訓練をしましょう。といわれたら抵抗したくなりますからね。まだ欲のない子どもたちにとっては、さらに「大変なこと」だと理解しなければなりません。

ただ、子どもは小さな「自信の芽」とでも呼ぶ、前向きな気持ちを育ててれば、どんな難しいことにでもトライしようとするエネルギーをもっているので、時間をかけて「できる」と思えるように工夫できればと思っています。

やる気がない、効率の悪い学習には

そこを入り口にして、お子さんにあった学習の仕方をさがしていきます

「うちの子は勉強のとき、とにかく気が散るんです。集中できないんです。」

「ダラダラ勉強していて、時間ばかりかかるんです。」

「やる気がなくて、取り掛かりが悪いんです。」

「いくら教えても理解できないんです。」

「塾の授業が全然理解できていないんです。」などなど

カウンセリングではいろんな心配事をお聞きします。

まずはそうなってしまうのはなぜかを確認し、親が伴走する部分と、自分で取り組ませる部分とに分けます。

子ども自身に決めさせる

やる気が引き出せないとき、そのことを責めるのではなく、どうすれば解決するかを考えます。

具体的な学習の進め方については、親がよりよい方法をいくつか提案し、子どもに決めてもらうのがよいでしょう。もし子どもが決めた方法では成果が期待できないと思っても、または明らかにうまくいかないと思っても、実践してみてください。

「失敗から学ぶ」をくり返すことは、とても大切な体験です。その過程で少しずつお子さんやご家庭に合った学び方を構築していくことをお勧めします。

子どもたちが社会で求められる力について「目指すもの」

吉本笑子©IKUEI / 当サイト内のすべての絵と文の転載はご遠慮いただきますようお願いいたします。