-

お電話でのお問い合わせ03-6869-1170

- お問合せ

お電話でのお問い合わせ03-6869-1170

今回は地図と世界地理からの問題がでてくるよ。小4のみなさんには地図の先行体験だと思っておうちの人と一緒に読んでみてね。小5・小6のみなさんは地図についてじっくり学ぶ機会はそれほどないので、おばけさんからの問題に挑戦しながらうろ覚えの部分をチェックしておいてね。

今回掲載のおばけさんからの問題への解答は次回号に掲載するね。また、前回の問題解答は目次の欄の「その1おばけさんからの問題解答」を参照してね。

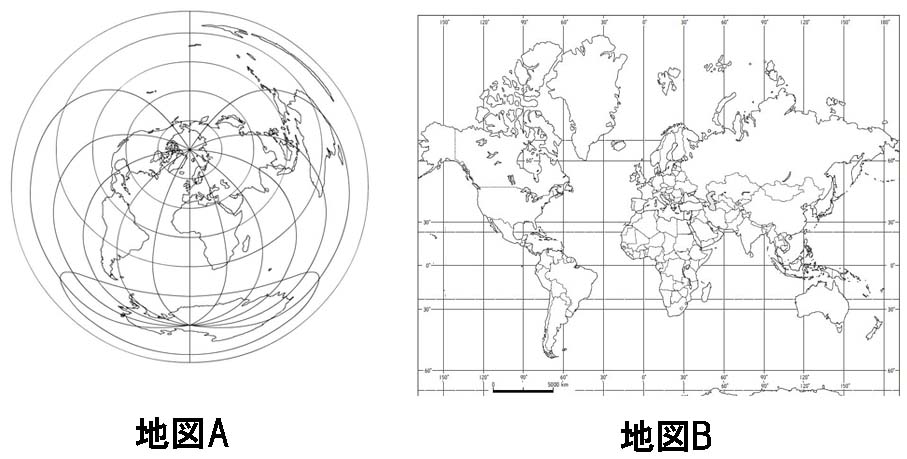

まずは、この地図からチェックしていきましょう。

まずは下記の2つの地図の名前をチェックしてみよう!