-

お電話でのお問い合わせ03-6869-1170

- お問合せ

お電話でのお問い合わせ03-6869-1170

「イチゴ ステップ1先行体験」では、「イチゴに興味を持ってもらう」を目標にしています。

動画を観たり、絵本を読んだりしながら、体験してほしいキーワードやキーポイントを下記に記載しています。お母さんは、それらをお子さんに聞こえるように。ぶつぶつとつぶやいてみてください。―教えようとしないのがポイントです―

うゎぁ~、イチゴのつぶつぶにピンと糸みたいなのが、イチゴのお母さんだったところだわ。

という感じです。

イチゴを洗うのを手伝ってくれる。(イチゴの表面のつぶつぶを見ながら)つぶつぶから糸みたいなのが出てるでしょ。それめしべの名残りなんだけど、それもきれいに洗ってくれる。

というようにです。

目次

動画の一般公開は終了しました。次回公開まで少々お待ちください。

★インターネットの視聴については使用法に注意して活用できるよう、お子さんとお話ください。

「果物としてのイチゴ」「ケーキの上のかわいいイチゴ」という見方から、「がんばって成長している植物としてのイチゴさん」「昆虫と助け合って成長していくイチゴさん」と擬人化して体験します。子どもたちが喜んでくれるといいなぁと思いながら作りました。いつも食べているイチゴにもお父さんとお母さんがいることや、こん虫のミツバチさんがイチゴづくりを手伝ってくれることなどを知ることで、イチゴの見方が変わってくると思います。

下記はオリジナル動画でご紹介している内容です。お母さんのぶつぶつひとり言にも使ってほしいです。

・イチゴはバラ科の植物

・花びら5枚におしべ多数、めしべは100本以上あるといわれています。

・めしべにおしべの花粉がつくと花びらが散って、実になります。

・ミツバチやマルハナバチなどが他のイチゴの花で集めた花粉(花粉団子)を、めしべにつけてくれて、実ができるのを手伝ってくれます。

・栃木県などのイチゴ農家ではイチゴの虫媒花という習性を利用して、ビニルハウスの中にマルハナバチやミツバチの巣箱をおいて、虫たちに受粉の手伝いをさせています。

・受粉を手伝ってくれるハチたちは、めしべの上で一回転します。イチゴの花のめしべはたくさんありますから、そのすべてに花粉がつくようにするのはたいへんです。

・ミツバチなどが、すべてのめしべに花粉をつけられないと、イチゴはきれいな形にならないそうです。

↓↓↓↓↓

・イチゴの表面にあるつぶつぶは、めしべが実(果実)になったものです。そのつぶつぶの中に種子がはいっています。

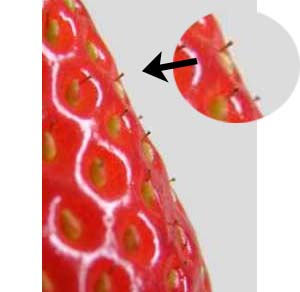

上の写真では、つぶつぶからめしべの名残りがでているのがわかります。

このつぶつぶ一つひとつの中に、さらに種が入っていることは下の写真からわかります。

焦らずに、機会を待ちましょう。そして、

・何かの機会にイチゴを見かけたら

あら、イチゴのつぶつぶだよ。このつぶつぶ一つひとつがイチゴのお母さんなんだよね。

みて、つぶつぶからお母さんの名残りがツンってでてるよ。

・また、形の整ったイチゴを見ながら

きれいな形のイチゴだわ。きっとミツバチさんがめしべ全部に花粉をつけてくれたんだわ。

などと、子どもに聞こえるようにぶつぶつひとり言をいうようにしてみてください。(反応がなくても聞こえていればいいと思ってください)

上記はほんの一例ですが、繰り返しイチゴについての情報を聞くことで、身についていきます。また、お母さんのぶつぶつひとり言を聞くことで、視聴した動画の内容をちょっと思い出してくれます。この「ちょっと思い出す」が記憶の定着には効果的です。

ある日、お子さんから「それはめしべでしょ」なんてことばが出たら大成功です。

別なアプローチとして絵本を使う方法があります。

図書館のサイトで、イチゴの本を検索するとたくさんの絵本がヒットします。お子さんが好きなものを選んで手にしてみてください。

子どもの年齢にもよりますが、写真を見たり、実物を見てイチゴの絵を描いてみるというのもお勧めです。しっかりとイチゴの写真や絵を見て、葉のかたちや、色、バランスなど……、その生態を確認しながら手を動かして描く体験は記憶に残りやすいです。また、色を付けてみるのもよいですね。そんなお子さんの完成図を見ながら、「これがお母さんのめしべ」「これがお父さんのおしべ」「虫さんが運んできた花粉はどこにつければいいんだっけ」とたずねたり、描いた絵に「めしべ」「おしべ」を書き入れたら、と提案してみてはどうでしょう。

イチゴについて日常会話の中で自然と出る様になったら、次に進んでみます。

たとえば「郵便屋さんにお手紙を運んでもらうとき、郵便屋さんは何をもらうと思う」と声をかけます。「そう、切手代をもらうんだよね」「じゃあ、イチゴに花粉を運んできてレくミツバチさんは、イチゴさんから何をもらうんだろう」というように話に広げてみてください。答えは「蜜」ですが、それを教えてしまってはもったいないので、調べるサポートをしてあげてほしいです。わからなかったら調べるの練習です。

ミツバチについてもテストによく出る項目のひとつです。別なページにてご紹介したいと思います。

興味の深度がどんどんと深まってきたら、ステップ2へと進んでいただくのですが、「イチゴステップ2先行体験」では、どんなことを体験するのか簡単にご紹介しておきたいと思います。

子どもが興味を示せばステップ2に進んで、下記のような話をしてあげたいです。

ただ、わが家なんかは、わたしが何か教えようとすると「面倒だ」という顔をします。

そんなときは、オリジナルの物語(工事中)を活用されてはいかがでしょう。

参考までに、下記項目は小5(理科)の夏から秋にかけて学習をするものです。

・イチゴはミツバチ(マルハナバチ)などが花粉を運んくれて、受粉をします。受粉について。

・イチゴの花は、花弁、おしべ、めしべ、がくの4つがすべてそろっている完全花なのに、どうして自分の花粉ではなく他の花の花

粉をミツバチに運んでもらうのかを考えます。

・イチゴの断面図から表面のつぶつぶと師管の関係、また「花のつくり」「道管や師管」を体験します。

・イチゴの生産量では栃木県が有名ですが、栃木県でイチゴがたくさんとれる理由は何かを考える体験をします。

ステップ3まで進める方は、イチゴのランナーについて体験します。(小6受験生対策)

りんご、なしなど花托が果実の役割をするものを体験します。(小5理科対策)

吉本笑子©IKUEI / 当サイト内のすべての絵と文の転載はご遠慮いただきますようお願いいたします。